学校給食週間4日目の献立は、「雑穀ご飯、梅鰹ふりかけ、ひきずり、豆の天ぷら、牛乳」でした。

ひきずりは、愛知県の郷土料理で、鶏肉を使ったすき焼き風の煮物です。

温かくて、あっさりとした甘辛さが、寒い日にぴったりの煮物です。

豆の天ぷらは、その名前の通り煮豆を天ぷらにした宇摩地方の郷土料理ですが、最近は食べる機会がなくなってしまいました。

今日は、調理員さんが衣の固さを調節しながら、一つ一つ手作りしてくれました。

学校給食は、郷土料理を知る食文化の学習にもなっていますね。

今日は、学校給食週間3日目で、献立は「チキンビリヤニ、大根マリネ、裸麦ポタージュ、りんご、牛乳」でした。

裸麦は、全国生産量1位の食物繊維たっぷりの特産品です。

ご飯と一緒に炊くだけでなく、サラダやスープの具としてもおいしく食べることができます。

そして、給食に初めて登場したチキンビリヤニは、スパイスたっぷりでエスニックな香りがする炊き込みごはんです。

給食では、スパイスを控えめに作った具を、後でご飯に混ぜて作りました。

いろどりや香りも楽しんで食べることができていましたね。

リーディングDXスクール事業

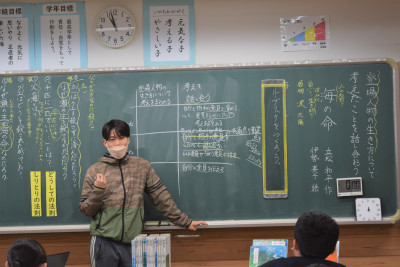

1/27(月)、午前中は公開授業、午後からは全体会があり、「主体的に学び合う児童の育成 ~ICTを活用した協働的な学びを目指して~」研修を行いました。市内はもちろん、県内外から約230名の参加がありました。市教育委員会だけでなく、学校運営協議会やPTA,近隣の学校からとたくさんの方のご協力によって無事に開催することができました。

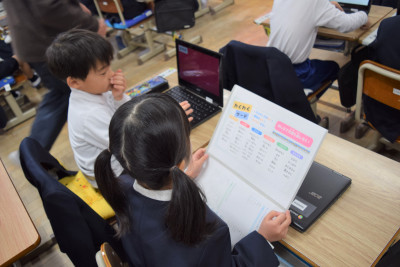

公開授業では、4本の授業を行いました。多くの参観者の中、子どもたちが意欲的に学び合う姿を公開しました。どのクラスも生き生きと学び合う姿が見られました。

1年生活科「ふゆをたのしもう」では、学習者用端末を使って自分が見つけた「とっておきのふゆ」を伝え合うとともに、みんなで話し合って冬を楽しむヒントを見つけていきました。

4年生音楽科「思いを音楽で表そう」では、これまでの国語科での学習を生かして、聞き手に思いが伝わるように歌唱「ごんぎつね」の表現の工夫をグループで話し合いました。

6年生国語科 生き方について考えたことを話し合おう「海の命」では、総合的な学習を軸にして学びを続けている「生き方のカギ」を深め合うために、国語科で学んだ「海の命」から続く「命シリーズ」からそれぞれが受け取ったメッセージを伝え合いました。

6年生体育科「HADO]では、チームで戦術を話し合い工夫しながら、最新のAR(拡張現実)技術を活用したネット型ゲーム「HADO」に挑戦しました。

また、2年生体育メタバースダンスは、東京学芸大学が主催するAI×METAVERSE研究授業の一環として、仮想空間にゴーグルを着用して入り込み、メタバース上で北海道の佐呂間小学校とリアルアバターで交流しながら、リズムに乗って体を動かすことを楽しみました。授業後は、北海道とオンラインでつながり、研究協議にも参加しました。

授業後は、参加者の皆さんにVRやHADOの体験会を実施しました。

午後は、体育館で全体会を行いました。四国中央市教育委員会東教育長のお話から始まり、Google for Educationの上原氏の講演「Googleが考える未来の教室」講演がありました。

続いて四国中央市と川之江小学校の取組の発表の後、放送大学佐藤先生からは本校の各取り組みについて指導・講評をいただきました。

放送大学中川一史先生からは、デジタル教科書や生成AIの活用など「学びとる授業への転換のための学習支援の在り方」についてご講演をいただきました。

学び方学習が深まっていくような対話を大切にした取組、大学と連携した新たな技術を活用した革新的な取組への挑戦をした公開授業でしたが、子どもたちが生き生きと主体的に学び合う姿を多くの参観者の方に見ていただきました。ご参加いただいた皆様、運営にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

リーディングDXスクール事業

本校は、令和5年度からリーディングDXスクール事業の指定を受け、四国中央市全体で進めるGIGAしこちゅ~プロジェクトの下、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を目指し、授業改善・授業研究を系統的に行っております。1/27(月)の公開授業では、「主体的に学び合う児童の育成~ICTを活用した協働的な学びを目指して~」をサブテーマとし、午前中に授業公開を予定しています。午後の全体会では、放送大学の中川一史教授、佐藤幸江客員教授に指導助言・ご講演をいただき、本市の取組やGIGA第2期に向けて目指すべき方向性等についてご助言をいただく予定です。また、AR技術を使用したHADOの体験会を実施するほか、本市が使用しているプラットフォームであるGoogle for Educationから、上原玲氏のレクチャーもいただく予定です。四国中央市が毎年定期的に実施している教職員ICT研修も兼ねての実施となります。よろしくお願いいたします。

これまでの授業の様子の一部です。

1年生 生活科

子どもたちが見つけた、みんなに紹介したい「とっておきのふゆ」について伝え合って、ふゆをたのしむヒントを見つけていきたいです。

4年生 音楽科

国語科「ごんぎつね」の学習を生かして、ごんや兵十の気持ちが伝わるように、歌い方の工夫にチャレンジします。

6年生 国語科

国語科「海の命」の学習や、並行読書を進めてきた立松和平氏の「命シリーズ」から受け取ったメッセージを伝え合い、生き方のカギを受け取ってこれからの人生に生かしていきたいと思います。

6年生 HADO

シールドの使い方や作戦の立て方を工夫しながら、ゲーム場面でどのように動いたり、連携したりするとチームの勝利につながるか考えてゲームに取り組みたいと思います。

1/23(木)には、北海道の佐呂間町立佐呂間小学校の皆さんと一緒にダンスを楽しみました。

2年生 VRダンス

1月24日~30日は「全国学校給食週間」です。

この週間は、戦後、学校給食が再開したことを記念して始まりました。

また、学校給食週間は、給食を通して、食と健康の大切さ、郷土料理や食文化について学ぶ週間でもあるので、様々な食育のめあてをもった献立が計画されています。

今日の献立は、四国中央市の郷土料理を取り入れた「いりこごはん、芋炊き、きなこマカロニ、でこぽん、牛乳」でした。

きなこマカロニは、栄養豊富なきなこを取り入れるために、昔から保育園や学校の給食で出されていた料理です。

5年生の教室では「きなこマカロニおいしい!作ってみようかな?」「作れるんじゃない?」「作れるよ!」と、楽しそうな会話が交わされていました。

学校給食週間に、様々な食文化を体験しましょう。

今日の献立は「もやしごはん、焼き餃子、ほうれん草のごま和え、カリフラワーとうずら卵のスープ、牛乳」でした。

もやしごはんは、シャキシャキの大豆もやしをご飯に炊きこんで、別に作っておいた肉そぼろを混ぜて作るビビンバ風の混ぜご飯です。

食欲をそそる甘辛い味付けと、大豆もやしのほど良い噛み応えで、子どもたちに人気の献立になっています。

★大豆もやしは、白米を炊く水の分量を少しだけ控えてセットし、洗った大豆もやし、酒少々、塩少々を入れて炊きます。

昨日は「鉄で元気アップ献立」で、「玄米ごはん、Feのり佃煮、鶏肉のバジルソテー、水菜と木耳の和風サラダ、卵と豆乳の味噌汁、牛乳」

そして今日は「減量ごはん、トマトタンタンメン、魚のアーモンドフライ、中華キャベツ、牛乳」でした。

鉄分は成長期に特に必要になる栄養素ですが、食生活調査では不足している結果が出ています。

鉄分が不足すると、疲れやすい、集中力が続かない、貧血になるなどの症状が出てくることもあるので、気を付けたいですね。

学校給食では、子どもたちの鉄分不足を少しでも補うことができるように、使用食品や、組み合わせの面で色々な工夫をしています。

★玄米、のり、バジル、水菜、木耳、卵、豆乳は、鉄分が多く家庭でも利用しやすい食品です★

今日の給食は、川之江南中学校の1年生が家庭科の学習でたてた献立でした。

献立は「大根の炊き込みごはん、マーマレードチキン、ボイル野菜、豆乳みそ汁、牛乳」です。

大根のたきこみごはんは、輪切りにした竹輪が見た目にかわいらしく、味よし、見た目よしのごはんでした。

マーマレードチキンは、マーマレード、砂糖、しょうゆ、水を煮詰め、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけたたれを作っておいて、揚げた鶏肉をからめて作る子どもたちが大好きな味付けです。

さすが中学生!栄養バランス、味のバランス、季節感も充実した献立でしたね。

今日もしっかりと食べることができていました。

今日の給食は「ごはん、魚ナゲット、ほうれん草の三色和え、沢煮椀、牛乳」でした。

魚ナゲットは、白身魚のすり身に玉ねぎ、ひじき、コーン、塩こうじを加えて混ぜ、一口サイズにして揚げています。

見た目も肉のようですが、塩こうじのコクのおかげで、魚が苦手な子も食べやすくなっています。

旬のほうれん草も、おいしくなっていましたね。

気温が低い日が続きますが、健康に良い食事で体の中から温まって免疫力を上げていきましょう。

リーディングDXスクール事業

1月27日(月)に、「文部科学省リーディングDXスクール事業 公開授業」が本校で開催されます。当日公開する授業の単元がスタートしました。

1年生 生活科 「ふゆをたのしもう」

みんなが冬休みに探してきた、冬ならではの「生き物」「行事」「食べ物」「遊び」・・・の写真の「冬コレクション」を紹介し合いました。まずは、席の隣り同士のペアで伝え合いました。そして、自由にクラスの友だちと紹介し合いました。「〇〇さんと一緒だった。」「〇〇さんは、私が見つけていなかった▢▢を見つけていたよ。」「〇〇さんのまとめ方が、とてもすごかったよ。」などの声が上がっていました。「いろいろあるなあ、もっと探してみたい。」と、意欲が高まったようです。

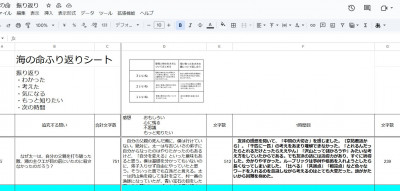

6年生 国語 「海の命」

「海の命」の初発の感想を、各自家庭で学級全員で共有しているスプレットシートにまとめていました。授業は、意見交流からのスタートです。初発の感想について、自由交流を行い、友だちの意見も踏まえて、各自の「問い」を設定していきました。設定した問いをクラウド上で共有して他者参照できるようにし、みんなで解決したい「問い」(学習問題)やルーブリック評価についても自分たちで考え、学習計画をしっかりと立てることができました。並行読書もスタートしています。

3学期初めの給食は「赤飯、松風焼、紅白ゆずなます、七草雑煮、牛乳」でした。

今日の給食は、おせち料理の「松風焼」「紅白なます」、春の七草の「すずな」「すずしろ」を使った「雑煮」、そして「小正月の小豆粥」の小豆を使った「赤飯」を取り入れて、新年を祝う献立になっていました。

今年も健康に成長することができるように、毎日、健康に良い食事「学校給食」をしっかり食べましょう。